陰陽五行論【2】

自然界を陰と陽の二元で考えるのが陰陽論、

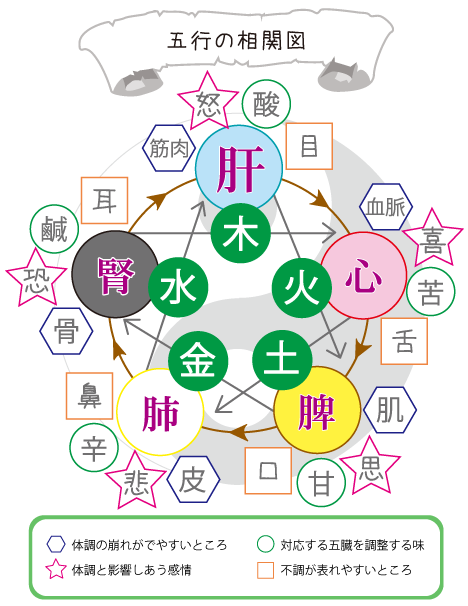

一方、五行論は自然界を「木・火・土・金・水(もっかどごんすい)」の5元でとらえる考え方です。

自然界の万物はそれぞれの性質によって5つに分類され、これらは互いに生かし(相生)、互いに克(こく)する(相克)関係にあります。

例えば、相生は『木は燃えて火となり、火は燃え尽きて土になり、土からは金が生まれ、金は冷えて水を生む、水は木を育てる(のに欠かせない)』といった、互いを助け合う関係であり、相克は『金(金属)は木を切り、木はその根を土の中に張り、土は堤防となって水の流れを止め、水は火を消し、火は金を溶かす』といった、互いを抑制しあう関係であることです。

つまり、五行論においても、自然界の全てはつながっていてバランスを保っている時は問題ないが、どこか一部が弱ったり衰えたり欠損したりすると、その箇所の一番関係の深いところから順番に影響を受け、最終的には均衡を保てなくなる、というわけです。

それぞれが密接な関係にありますので、例えば胃腸がもともと弱い人は、五行では胃が脾になります。

中医学でいう【脾(ひ)】は、栄養物からエネルギーを作り出す役割を担っています。この脾の機能が低下していると、ウイルスや細菌を追い返す力(エネルギー)が弱くなり、風邪を引きやすい体質となるわけです。

また『脾は後天のもと』といい、脾の機能低下は生活環境が原因であることがほとんどですので、漢方薬のほか、日々の食生活や生活習慣を見直すことで割合簡単に正常化が期待できます。

他にも、中医学では怒り・喜び・思い(思いつめるなど)・悲しみ・恐いといった感情も五行で分類されます。怒りすぎると肝を直接損傷し目が真っ赤になって気が上へ昇りすぎますが、昔は激情家が多かったらしく、怒りすぎて気とともに血が頭に昇り吐血して憤死した、という記述もあります。

また、思いすぎ憂いすぎると、精神が一箇所に集まるため、気の流れが停滞します。思い憂いはどちらも脾を傷つけますが、憂いの場合は更に肺も傷つけます。思いすぎると何を食べても美味しくなくいつも胃や肺のあたりに食べものが詰まっている感じがして、食欲がなくなりやせていきます。そして栄養が取れなく眠りも浅くなるため、あらゆる病気への抵抗力が低下する結果、病気になりやすくなります。

恐は腎を傷つけます。とんでもない恐怖体験をして失禁・失便した、といった話を聞いたことがあるでしょう。腎は老化とも密接な関係があるので恐ろしい経験で一晩で髪の毛が真っ白になったり、耳鳴りといった症状が表れたり・・・陰陽五行論を用いると、一見関連のないことでも十分関連づいていることがわかります。

原因は必ずある

このように、現代医学では【原因不明】の病気や症状でも、中医学では【病気】にも【症状】にも必ず原因はある、と考えその原因を見つけ出し対応していきます。

見えている症状に対応する臓器だけでなく相生・相克の関係にある臓器も含め考えていきます。

自然哲学をベースに、三千年以上の検証を繰り返し、絶えずブラッシュアップされてきた医学が中医学です。

人間のからだも自然の一部、わたしたちが最近忘れていたことを今一度思い出してみませんか。

★BACK★ 陰陽五行論~その1★

★BACK★ 陰陽五行論~その1★

★相談する★ 会員店案内一覧へ★

★相談する★ 会員店案内一覧へ★